让中国家庭无比焦虑的阶层固化,或许没有想象的那么可怕

文丨栖约 编辑丨李臻

高考来了。这些年,所谓“寒门难出贵子”的“阶层固化”似乎成为了国人最为愤怒的时代逆流,而相应的,高考则被寄托了攻破阶层固化的玫瑰色想象。阶层流动,成为了当下中国的最大的政治正确。

电视上正在播着《欢喜颂2》,据说这部剧映射了中国阶层社会的关山难越。高考、欢快颂、小升初、学区房、快乐教育的破产……身边的一切,似乎都在不断自我强化着“阶层固化”的梦魇。

这一切的阐述,都立足于一个我们深信不移的理念:阶层固化是一个社会最恐怖的现象。在阶层流动的名义之下,我们可以骄傲的成为虎爸虎妈;我们可以倾全家之力(甚至借债)上几十万学费的国际学校;我们可以背叛初为人父人母时的初心“只要孩子快乐健康成长就行了”。

我并没有感到中国的父母做错了,但中国社会可能是部分误解了或者放大了“阶层流动”的真意。

首先我们得明白,某种程度上,西方的阶层流动规模还要低于当下的中国。这也很好懂得,中国是转型社会,西方是成熟社会,如果不讲政治正确的话,我甚至可以说,中低烈度的阶层流动,可以视作成熟社会的一个标记。

如果你真的以为阶层流动越大越好的话,那可能一个正在阅历革命与战乱的社会最适合你。只有在战乱中,才会呈现“天街踏尽公卿骨”的恐惧景象,才会“乱世出英雄”,才会涌现大规模的阶层身份调换。这样的社会,你真的喜欢么?

更何况,阶层流动大的社会,也意味着现有中上阶层的大面积下沉。假如你是一个中产,总不能仅仅偏执的相信你的家庭可以回升的可能性,而选择性的疏忽你同样有很大可能“家道中落”,成为败家子吧?就像你说你喜欢赌场可以一夜暴富,但也能够让你一夜破产啊。

当然,如果走到另外一个极端:死水一潭,完全缺乏阶级流动,也是乱世之象。我们之所以小心极端意义的阶层固化,也是这个道理。

也许你会问,西方成熟社会的阶层流动真的不大么?说好的“美国梦”呢?

真的不算很大。

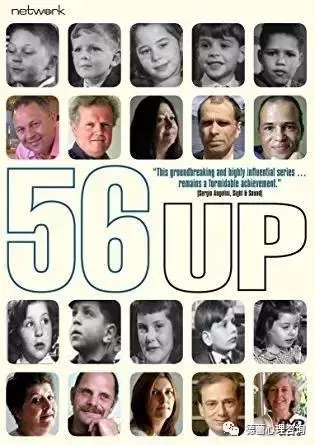

英国有一部很有名的系列纪录片叫《人生七年》(《7 Up》),跟踪拍摄14个来自英国不同阶层的7岁孩子。之后每7年,艾普特都会重新拍一次,一直到2012年的第八部:《56 Up》。

▲从孩子们7岁一直拍到56岁的《人生七年》

据说艾普特拍这部纪录片的初衷是验证英国社会的阶级固化,富人代代延续,而穷孩子无法通过阶级流动实现命运反转。很遗憾,艾普特当年的想法准确得让人心寒,在《56 Up》中,满满是“寒门再难出贵子”的中国式天问。

底层家庭出身的英国孩子们在成长中仿佛很缺乏改变命运的急切与动力,有个孩子成年后的重要人生理想居然是“生儿子,生几个儿子”,片子中很少有“读书改变命运”之类的励志场景,对中国风行的阶层流动议题更是缺少兴趣,有的只是“岁月静好”和中国人认为很莫名的“穷开心”。

当然,这是以阶层社会著称的英国,英国名流们一直都很善于“精英再生产”。从《大学潜规矩:谁能优先进入美国顶尖大学》中大概可以发现,相对更激励阶层流动的美国比英国也好不了多少,美国人好像连“一代藤校,代代藤校”这样的“不公平”也默认了。

▲美国著名记者Daniel Golden历时三年,

对哈佛、耶鲁、普林斯顿等100多所高校

进行深刻考察和追踪后,写成此书。

仍是那句话,阶层流动,在任何成熟社会,都是一个小概率事件。往大里说,我们的转型,我们的改革摸索,方向不就是努力成为下一个成熟社会么?成熟社会就是不折腾,就是岁月静好,就是不用成天担忧本人阶层滑落。私有财产神圣不可侵占,岂非不可以解读为:请我们尊敬已然经济成功的阶层,只要他们不自己作死,就可以把这种成功长时间的延续下去。

不外,你也得相信,在西方社会,阶层流动固然是小概率的,但仍旧是一个值得鼓励的正面价值。永远会有那么一帮天才,灵光一现的创新者,甚至是运气极佳的“寒门之子”,可以在制度设计的支持之下,成功地逆袭。

下一个问题来了,虽然西方也是如斯,但小概率的阶层流动就一定对么?穷孩子就一定不能翻身么?社会公平何在?

这就关涉到中国人一个千年贯有的历史逻辑:社会公平可以简约为教育公正。从科举时代开端,我们就笃信这样一种价值观:(只有)读书能转变运气,逆袭胜利的少数人升官发财,跳龙门失败的持续惨着。

也就是说,在中国人的精神世界中,将简直所有的注意力都集中在那些通过教育实现了阶层流动的幸运儿身上,这些人的人数似乎就代表了社会公平。而那些在教育竞争的失败者,则被选择性遗忘了。

可是,国人似乎忘记了,无论你有多大的阶层流动率,终究都是小概率。以乐观的眼光来看,哪怕我们通过教育竞争让10%的穷孩子脱颖而出,完胜西方的5%,但另外90%的穷孩子呢,失败者活该穷死?

于是乎,全中国的家庭,有钱的没钱的,都以“不成功便成仁”的精力驱动着孩子们刺刀见红的竞争。其成果是,没有赢家,大多数底层孩子拼掉了快乐童年仍旧无法向上流动,你手上的牌究竟没有富饶家庭好;而精英们也是一肚子的分歧时宜——国内的竞争咋就这么剧烈呢。

所以,真正有意义的问题是,西方为什么没有此种高强度的教育竞争?西方的穷孩子和中等家庭诞生的孩子莫非就天生比中国更缺乏改变命运的雄心壮志,自甘堕落?

答案也许不严密,但就放在你的眼前。

如之前所说,中国人将社会公平简约为教育公平,迷恋于相对公平的高考,留恋于不输在统一起跑线的各种课外辅导班。但在西方,社会公平的定义更为多元,通过教育实现社会流动只是其中一个目标而已。

如果你相信社会流动永远只是小概率事件的话,难道我们不应该将社会公平的重点放在或许率的人群上?

西方显然就是这么做的,所以他们有了福利社会。

对于一个西方普通家庭出身的孩子而言,他们既可以基于本身的资质和家庭经济前提,参与教育竞争,上私校,上藤校;他们也可以选择“岁月静好”,即便在教育竞争中没有脱颖而出,照样可以做一个像玛丽兄弟那样快乐的蓝领啊,收入也不低,还有完备的社会保障,何必非要削尖脑袋,全家举债去参与胜算并不高的教育竞争呢?

在西方这样一个正常的社会环境之下,这并不是一个“绝不能输在起跑线”上的西岳一条路。你有的是选择。在所谓的小确幸社会,很多普通家庭出生的孩子不就是选择了岁月静好么。

开一个无伤大雅的玩笑。福利社会可以视作西方精英社会下的一盘大棋。精英社会通过高福利,“赎买”穷孩子向上流动的动力,让他们在幸福中消磨奋斗的意志,放弃对名牌大学及高等白领的名额竞争,不战而屈人之兵,让精英们躺着就完成世代传承。

当然,这一切一切的条件是,在西方,安于“沉沦“在底层实在是一件挺幸福的事,底层家庭才愿意部分交出自己的“奋斗权”。

这就是“快乐教育”的基本,脱离了这个基础,快乐教育就是无源之水。从某种程度上而言,过于残暴的教育竞争恰好反应了社会的残酷真相。

因此,在西方,一位母亲可以完全不矫情的喊出“只要孩子快乐健康成长就行了”。因为,这位母亲很肯定地知道,自己就是快活教育的产物,她真的很快乐,也想把这种简略的快乐交给孩子。当然,孩子一样可以有自己的决定,如果他有与生俱来的求知欲,能找到自己的天赋所在,也可以选择去那些可以累赘的学校参加竞争。

而西方精英家庭呢?他们的孩子天然依然要去竞争要尽力读书,但他们不用面对中国式的全民教导竞争,许多知足常乐的一般家庭已经或早或晚的放弃了这种竞争。因此,他们可以在相对正常的竞争环境之下,去掌握几种他们真正有兴趣的知识,不必去学某些只有“竞争意义”的反常玩意,好比奥数。

这样,对所有人都好,这样,就叫成熟社会。

我很希望,一位正在看文章的虎妈会骄傲地说:

“如果我生活在这样的成熟社会,我也可以做这样一个没有鸡血的妈妈。快乐,我也会。”